背中や腰がなんとなくつらい、いつも張っている気がする。

そんな感覚があっても、病院に行くほどではないし、何をすればいいかわからないまま放置していませんか?

実は、そうした“なんとなく不調”の正体は、姿勢を支えるために無意識に頑張っている筋肉、つまり「脊柱起立筋(せきちゅうきりつきん)」に原因があるかもしれません。

この記事では、あまり知られていないこの筋肉の役割と、正しいケアの考え方をご紹介します。

背中や腰が張ってつらい…もしかして“筋肉の使いすぎ”かも?

どこがつらい?背中や腰の「張り」は体からのサイン

「背中の真ん中が重い」「腰のあたりがパンパン」「揉んでも取れない疲労感」

こうした症状は、多くの場合“筋肉の張り”や“重さ”と表現されます。

一時的な疲労なら休めば取れるはずなのに、ずっと続いているのは、日常生活の中で同じ筋肉を使い続けている可能性があります。

特にデスクワークやスマホ操作など、姿勢を固定した状態が多い人ほど、そのリスクは高まります。

そのつらさ、実は“脊柱起立筋”という筋肉の疲れかも

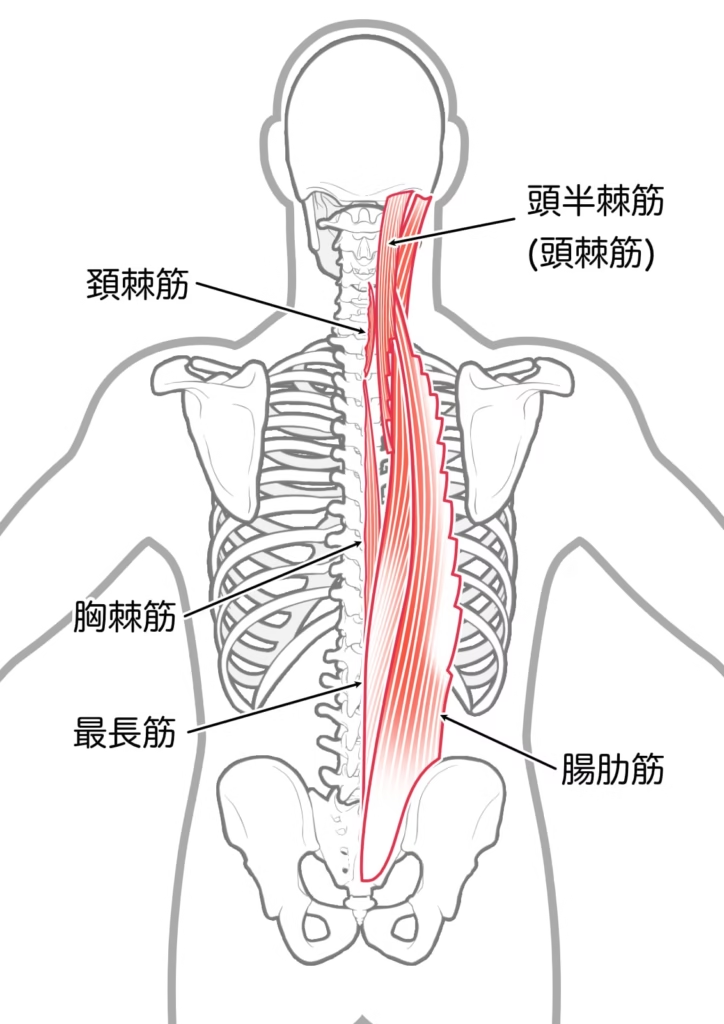

背骨の左右に沿って縦に長く走る筋肉があります。

それが「脊柱起立筋(せきちゅうきりつきん)」と呼ばれる筋肉です。

この筋肉は立つ・座るといった“静止した姿勢”を保つために働き続けています。

いわば「ずっと力を抜けない筋肉」なので、意識せずに酷使されやすいのです。

脊柱起立筋ってどこにあるの?どんな働きをしている?

脊柱起立筋は、首の下から骨盤まで背骨の両側を支えるように走っています。

構成する筋肉は3つ(腸肋筋、最長筋、棘筋)で、これらが協力して体幹を安定させています。

「重いものを持つ」「姿勢を維持する」など、日常的な動きの中で常に稼働している筋肉です。

ただし、使いすぎると硬くなりやすく、血流も滞りやすくなります。

脊柱起立筋は「姿勢を支える縁の下の力持ち」

座りっぱなし・立ちっぱなしで酷使される筋肉

脊柱起立筋は長時間の同一姿勢で特に疲労しやすい筋肉です。

「動いていないから休んでいる」と思われがちですが、逆に止まっている状態ほど筋肉に負担がかかります。

長時間座ったまま・立ちっぱなしなどの状況では、筋肉が常に微細に緊張した状態になります。

これが「張る」「重い」といった違和感として感じられるのです。

「鍛えたほうがいい?」→実は“支える側”が弱っていることも

脊柱起立筋は、姿勢を支える重要な筋肉のひとつです。

ただし、本来は全身でバランスを取り合うはずの他の“サポート役”の筋肉がうまく働かないと、脊柱起立筋に過剰な負担が集中してしまいます。

特に腹横筋や内転筋など、体幹や骨盤を安定させる筋肉が弱っていると、背中が“ひとりで頑張る状態”になりやすいのです。

負担が集中しすぎるとどうなる?筋肉が張る仕組み

筋肉に長時間同じ負荷がかかると、細かな損傷や循環不良が起きます。

その結果、筋肉は防御的に固まり、酸素や栄養も届きにくくなります。

この悪循環が「背中のこり」や「腰の張り」として慢性的に現れるのです。

ほぐしてもすぐ戻るようなら、このループに入っているかもしれません。

痛みを正しく“感じ取る力”が、あなたの体を守ってくれる

「ちょっと張ってる」「違和感がある」…それ、止めるべき?

軽い痛みや張り感を覚えたとき、すぐに動きを止めるべきかどうかは状況によります。

すべての痛みが「危険信号」というわけではありません。

適度に体を動かすことで、「危ない痛み」と「平気な違和感」を区別する感覚が身についていきます。

むしろ、まったく動かないことのほうが体の反応力を鈍らせてしまいます。

痛みには“危険な痛み”と“自然な感覚”がある

「ピキッとする」「ズキズキ響く」ような鋭い痛みは要注意ですが、軽い張りや重だるさは体の自然な反応であることもあります。

これは筋肉が働いたことによる“適応”のサインでもあります。

例えば筋肉痛であれば、「使ったから起きたもの」「しばらくすれば自然に治るもの」として多くの人が受け入れられますよね。

同じように、軽い違和感や張り感も、すべてが“避けるべき痛み”ではないことを体が学習していく過程なのです。

適度な運動を通してこうした違和感を経験することが、体との付き合い方を学ぶきっかけになります。

「動いても大丈夫」と判断できる感覚が養われると、余計な不安や過剰な防御反応も減らせます。

動きながら学ぶことで、体との付き合い方が上手になる

実際の研究では、軽い不快感を経験することで、痛みとそうでない感覚の違いを学べることが示唆されています。

マッサージや他者のケアに頼りすぎず、自分の感覚を養うことも、健康維持の大切なポイントです。

動きながら「自分の体の状態を知る」ことが、過剰な防御反応や不安から抜け出す第一歩になります。

張りをほぐすより、守る筋肉を育てるケアをしよう

脊柱起立筋は、日々の姿勢を支えるために働き続けている大切な筋肉です。

でもその陰で、本来“守る側”として支えるはずの筋肉たちが、サボっている状態になっていることも珍しくありません。

こうした“守る筋肉”をしっかり働かせてあげることが、脊柱起立筋の緊張や張りを和らげるための近道です。

守る筋肉①:腹横筋や内ももなど“姿勢安定筋”

体幹の深部にある「腹横筋」、太ももの内側にある「内転筋群」などは、姿勢を安定させるために欠かせない存在です。

ところが、これらの筋肉が十分に働いていないと、脊柱起立筋が“ひとりで支える”状態になってしまいます。

ドローインのやり方

- 仰向けになり、膝を立てる(立位や座位でも可)

- 鼻から息を吸って、吐きながらお腹を「へこませるように意識」

- 腰を反らさず、へそを背中に近づけるような感覚でキープ

- 呼吸を止めず、ゆっくり5〜10秒キープを3〜5回繰り返す

お腹周りが薄くなるような感覚があればOK。腰を反らせないのがポイントです。

▶ドローインとブレーシングはどう違う?腹筋の使い分けで姿勢も変わる!

ヒップリフトのやり方(内転筋フォーカス)

- 仰向けになり、両膝を立てて両足は膝幅より狭めに閉じる

- 両膝の間にクッションやタオルをはさむ

- お尻を締めながら、背骨を1つずつ持ち上げるようにお尻を上げる

- クッションをつぶす意識を保ったまま、3〜5秒キープ

内ももとお尻を同時に意識することで、骨盤周囲の安定性が高まります。

片足立ちトレーニングのやり方

- 壁や椅子の背もたれに手を添えて片足立ちになる

- 骨盤が傾かず、体幹がまっすぐ保てているか確認

- 支えている足の内側・お尻・お腹が働いている感覚を意識

- 1回15〜30秒を左右交互に2〜3セット

揺れやすい人は足元を安定させるところから。最終的には手を離して挑戦しましょう。

まずは、「どこの筋肉を使ってる感覚なのか?」の意識を持ちながら、日常の動きに取り入れることが大切です。

守る筋肉②:肩甲骨周りの協調筋

肩甲骨を安定させる筋肉(前鋸筋や菱形筋など)は、背中の筋肉と連動して働いています。

これらがサボると、姿勢が崩れやすくなり、結果的に脊柱起立筋に過剰な負担がかかってしまいます。

タオルを使った肩甲骨寄せ運動

- タオルの両端を持って肩幅より少し広めに構えます。

- 息を吐きながらタオルを左右に引っ張るようにして、肩甲骨を寄せていきます。

- 背中の真ん中がキュッと寄る感覚があればOK。

- 肩が上がらないように注意して、5〜10回ほど繰り返します。

壁を使った肩甲骨プッシュ

- 壁に両手を肩の高さでつき、軽く肘を伸ばします。

- 肩甲骨を寄せるように胸を壁に近づけ、次に肩甲骨を開くように背中を丸める動作を繰り返します。

- 腕ではなく、肩甲骨の動きで押し引きする意識がポイントです。

- 10回ほどを目安にゆっくり行いましょう。

手のひらを上にして腕を引くローイング動作

- 立位または椅子に座って、両腕を軽く前に出します。

- 手のひらを上に向けたまま、肘を後ろに引いて肩甲骨をしっかり寄せる動作を行います。

- 背中が丸くならないように胸を開いて、腕ではなく肩甲骨を引く意識で。

- 左右バランスよく、10回ほど繰り返しましょう。

日常の中で肩甲骨を動かす意識を持つことで、全身の協調性が高まります。

ストレッチ・呼吸・軽い運動で“緊張しにくい体”をつくる

脊柱起立筋に負担がかかる前に、全身の“緊張しにくさ”を高めることも大切です。

特にストレッチと呼吸は、緊張をゆるめるスイッチとして効果的です。

仰向けで膝を立て、腰をゆらす骨盤ロッキング

仰向けに寝て両膝を立て、足は肩幅に広げます。

息を吐きながら腰を床に押しつけるようにして背中を丸め、次に反るようにして腰を少し浮かせます。

この前後のゆらぎを繰り返し、背骨の柔らかさを感じましょう。

10〜15回ほど、リラックスした呼吸と合わせて行うのがポイントです。

鼻からゆっくり吸って、口から長く吐く腹式呼吸

仰向けで膝を立て、お腹に手を添えてリラックスします。

鼻からゆっくり吸い込み、お腹がふくらむのを感じます。

口から細く長く吐きながら、お腹がへこむ感覚を味わいましょう。

5〜6回を目安に、リズムを整えるように行います。

手足を伸ばして力を抜く全身脱力ポーズ

仰向けになり、手足を自然に伸ばして目を閉じます。

両手は手のひらを上に向けて、肩も腰も力を抜きます。

重力に身を預けるような意識で、体が沈んでいく感覚を感じながら1〜2分静止します。

終わった後にゆっくり体を動かすと、全身が軽く感じられることがあります。

力を抜くことを練習しておくと、必要なときに「オフ」にしやすくなります。

「痛みが強いとき」はどうすれば?セルフケアと専門ケアの境界線

もし痛みが鋭く続く、または動かすと悪化するようなときは、自己判断で無理に動かさないことが大切です。

整体や整形外科などの専門機関での評価を受けた方が安心です。

一方で、「なんとなく張る」「違和感がある」程度の感覚であれば、守る筋肉を意識したセルフケアはとても有効です。

“ほぐす”だけで終わらせず、本来働くべき筋肉をきちんと動かせるようにする視点で取り組んでみてください。

まとめ

- 脊柱起立筋の過緊張は筋肉由来の痛みの一因になりうる

筋緊張異常は、特定の筋肉への偏った負荷や姿勢習慣で引き起こされやすく、理学療法ではその評価と適切な治療が重視されます。

参考文献:理学療法学会編集委員会監修『筋緊張の評価と治療』理学療法学(2006) - 違和感を恐れず体を動かす経験が、痛みとの健全な関係を育てる

軽度の張りや不快感を適切に認識・経験することで、危険な痛みとの区別ができるようになり、過剰な不安や依存から脱却しやすくなります。

参考文献:中山啓『運動実践における痛みの経験再考』日本体育学会(2020) - 脊柱起立筋への適切な介入は慢性腰痛の緩和に効果がある可能性がある

慢性腰痛患者に対して脊柱起立筋面ブロック(ESPB)が有意に痛みを減少させたという報告があり、筋への直接的な介入が有効とされます。

参考文献:Altinpulluk EY et al.+The effectiveness of erector spinae plane block+PubMed(2023)

背中や腰の張りに悩む方は多いですが、その多くが“使いすぎている筋肉”への気づきから始まります。

その不調は、ただの疲労ではなく体のサインかもしれません。

感じる力と支える力を養えば、脊柱起立筋はもっと楽に働けます。

無理のないセルフケアから、まずはひとつ、日常に取り入れてみましょう。

意識せずに使いすぎてしまう筋肉と、意識してもうまく使えない筋肉。

その違いを理解すれば、姿勢や不調の根本にも気づけます。

▶症状や姿勢がすぐ戻る理由とは?使いやすい筋肉と使いにくい筋肉の違い

柔道整復師/姿勢改善パーソナルトレーナー

さいたま柔整専門学校卒業。

三郷市内グループ接骨院で院長を歴任。

現在、「姿勢改善Studio きずな日暮里」を運営中。