首のつけ根がじんわり重い、つっぱるようにこる、後頭部までズーンと響く——。

そんな悩みを感じている方は、もしかすると“表面ではなく奥の筋肉”がこっているのかもしれません。

この記事では、あまり知られていないけれど非常に大切な筋肉「後頭下筋群(こうとうかきんぐん)」に注目。

こりの正体と対処法を、姿勢や日常動作のクセとあわせてわかりやすく解説していきます。

首の付け根の“こり”の正体は?

なんとなく重い・だるい…その感覚の中身

「首がこる」と聞くと、首のうしろや肩の筋肉を思い浮かべがちですが、実は奥の深い部分にある筋肉が原因になっているケースも少なくありません。

その代表が「後頭下筋群」。

頭と首の境目あたりにある、非常に小さくて繊細な筋肉のグループです。

実は「後頭下筋群」という深層筋が関係している

後頭下筋群は、目立たない存在ながら「頭を支える・姿勢を微調整する・視線を保つ」といった大事な役割を担っています。

普段は意識しませんが、長時間のデスクワークやスマホ操作でこの筋肉が疲労すると、「首のつけ根がじんわり重い」「後頭部がつっぱる」といった不快感が生まれます。

とくに“じっと見つめる姿勢”が多い方は、深いところの筋肉が知らず知らずのうちにこり固まっていることがあります。

放っておくと、姿勢や神経にも影響が

後頭下筋群の緊張が続くと、筋肉だけでなく神経や血流にも悪影響を及ぼします。

神経の圧迫が起これば、頭痛やめまい、首まわりの違和感などにもつながることも。

「ただのこり」と見過ごしているうちに、さまざまな不調が広がっていく可能性があります。

後頭下筋群とは?場所・働き・こる原因まで解説

どこにある?どうしてこりやすい?

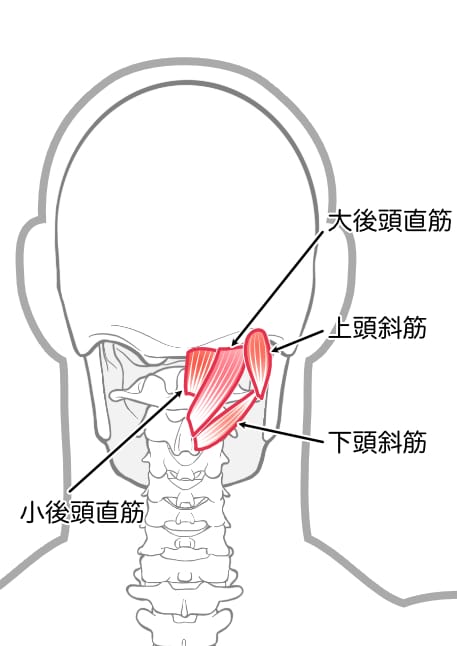

後頭下筋群は、頭蓋骨のうしろと首の骨(第1・第2頸椎)をつなぐ4つの筋肉から構成されています。

動きは小さいものの、頭をほんのわずかに動かす・支える・安定させるという“微調整”を得意とする筋肉です。

大後頭直筋

頭の中央やや下から首の骨(第2頸椎)をつなぎ、頭を後ろへ傾ける動きに関与します。

小後頭直筋

頭の中心部から首の骨(第1頸椎)につながり、頭をわずかに後ろへ傾ける役割があります。

上頭斜筋

側頭部から首の骨(第1頸椎)を斜めにつなぎ、頭を横に傾けたり回旋させたりします。

下頭斜筋

首の骨同士(第1・第2頸椎)をつなぎ、頭を左右に回すときに使われます。

特に働くのは「頭が傾いたときにバランスを戻す」「視線を正面に保つ」といった場面。

この細かい作業が多いため、長時間の前傾姿勢では疲労がたまりやすくなります。

姿勢のクセで負担が集中するワケ

スマートフォンやパソコンを長く使っていると、頭が前に出る姿勢になりやすくなります。

すると重たい頭を支えるため、後頭下筋群が後ろから引っ張るように働き続けることに。

その状態で長く固定されれば、当然、筋肉も疲れてこりやすくなるのです。

ストレートネック・猫背・巻き肩ともつながっている

頭が前に出る姿勢が首の深部をこり固める

ストレートネックとは、首の自然なカーブ(前弯)がなくなり、まっすぐになった状態のこと。

この姿勢では頭の位置が前方にズレるため、後頭下筋群は“頭を後ろへ引き戻す”ように緊張します。

結果として、あごが突き出たような姿勢になりやすく、首の深層部がずっと縮んだままになります。

これは後頭下筋群の使いすぎによって自然に起こる補正動作です。

猫背や巻き肩が“連鎖的”に悪化させる

猫背になると背中が丸まり、肩が前に出て、胸が閉じたような姿勢になります。

これに巻き肩が加わると、頭の位置も自然と前に出て、首全体が前傾します。

こうした連鎖によって、後頭下筋群にかかる負担が増え、こりを引き起こしやすくなるのです。

ストレートネックがあると回復しづらくなる理由

ストレートネックは、頭の重心が常に前方にあるため、重さを支える負担が深層筋に偏ります。

とくに後頭下筋群は常に頭を引っ張っているような状態になり、緊張が慢性化しやすくなります。

さらに可動域が制限されやすく、血流や神経の通りも悪くなり、回復にも時間がかかってしまうのです。

後頭下筋群のこり、どうすれば楽になる?

首を揉むだけでは改善しない理由

多くの方が「首のこり=揉めばよくなる」と考えがちですが、後頭下筋群は深い位置にあるため、表面から強く押しても届きにくいのが実情です。

むしろ、強く揉みすぎると他の筋肉が硬直し、逆効果になることもあります。

本当に必要なのは、「筋肉をゆるめる姿勢づくり」と「深層へのアプローチ」です。

深層筋の緩め方のコツ

後頭下筋群に効果的なセルフケアには、次のような方法があります。

- 仰向けに寝て、首の下に丸めたタオルや柔らかいボールを敷く

- 顎を軽く引いて、首を左右に小さくゆらす

- 呼吸は止めずに、1回30秒程度を目安に実施

この方法は、直接押すことなく、筋肉の緊張をやさしくゆるめることができます。

顎を引いたまま行う「後頭下筋群ストレッチ」

もうひとつおすすめなのが、首の上側をゆっくり伸ばすストレッチです。

姿勢を崩さずにできるので、座ったままでも簡単に行えます。

① 背筋を伸ばして座る

② 顎を軽く引いたまま、頭の後ろに手を添える

③ そのまま手の重みだけで、ゆっくり下を向くように首を前へ倒す

④ 首のうしろ上部がじわっと伸びる感覚で10〜20秒キープ

⑤ 息を止めず、痛みが出ない範囲で行うのがポイント

このストレッチは、首の深層部にある後頭下筋群を直接的に緩めるのに効果的です。

「首をグイッと曲げる」よりも、「顎を引いて軽く倒す」意識が大切です。

目の使い方や呼吸でも変わる!自律神経ケア

後頭下筋群は、眼球運動と連動していて、長時間の“見続ける作業”で疲労しやすくなります。

ただし、これが眼精疲労の主な原因とは言いきれず、「関係している一因」として考えるのが適切です。

遠くを見る・目をつむる・深く呼吸するなど、意識的な休息を入れることでも、後頭下筋群への負担は軽減されます。

まとめ

- 首の付け根のこりの正体は「後頭下筋群」

頭部の前方姿勢が続くと、後頭下筋群が緊張しやすくなり、首のこりや重だるさの原因となります。

参考文献:角田ほか「頭部肢位の違いと後頭下筋群の働き」日本理学療法学術大会(2009年) - 使いすぎると姿勢バランスにも影響する筋肉である

後頭下筋群の過緊張や萎縮は、バランス機能の低下にもつながる可能性があり、姿勢全体への影響がある。

参考文献:Fernández-de-las-Peñas et al. “Chronic neck pain, standing balance, and suboccipital muscle atrophy” PubMed(1997年) - 目の使いすぎが、後頭下筋群に影響を与えることがある

後頭下筋群は眼球運動と連動しており、目の酷使によって首の深層筋が緊張することがある。

首の緊張が“目の疲れの主因”とは言えないが、“目の使い方が首の疲れを招く”可能性はある。

参考文献:角田ほか「後頭下筋群が衝動性眼球運動に及ぼす影響について」日本理学療法学術大会(2008年)

姿勢のクセや目の使い方ひとつで、首の深い部分がこり固まることは意外と多くあります。

いつものこりが取れないと感じているなら、一歩踏み込んで“奥の筋肉”に注目してみましょう。

強く押すよりも、整える。

ゆるめることで、体も気分もずっとラクになります。

その他の筋肉の解説はこちら

▶症状や姿勢がすぐ戻る理由とは?使いやすい筋肉と使いにくい筋肉の違い

ストレートネック関連記事

▶「枕なしで寝るとストレートネックに良い」は本当?胸椎との関係

柔道整復師/姿勢改善パーソナルトレーナー

さいたま柔整専門学校卒業。

三郷市内グループ接骨院で院長を歴任。

現在、「姿勢改善Studio きずな日暮里」を運営中。