腕を上げようとするたびに、肩に「ズキッ」とした痛みが走ることはありませんか。

洗濯物を干す、髪を洗う、電車のつり革を持つ、そんな日常の何気ない動作がつらく感じられるのは、とてもお困りのことと思います。

その痛み、「もう年だから」「四十肩だから仕方ない」と諦めてしまうのは、まだ早いかもしれません。

この記事では、痛みの背景にある原因をひも解き、ご自身でできる具体的な3つの改善ステップを、姿勢の専門家がアドバイスします。

もしかして、あなたも?腕を上げるときのつらい肩の痛み

日常のこんな場面で「ズキッ!」ときませんか?

- 洗濯物を干そうと腕を上げたとき

- シャンプーで頭を洗っているとき

- 電車のつり革や、高い場所にある物を取ろうとしたとき

- 着替えで袖に腕を通すとき

その痛み、「年のせい」や「四十肩」だけが原因でしょうか?

つらい痛みが続くと、気分も落ち込んでしまいますよね。

ですが、その痛みの背景にあるメカニズムを知ることで、改善への道筋が見えてくるかもしれません。

まずはご自身の肩で何が起きているのか、一緒に見ていきましょう。

痛みの正体は?肩で起きている「衝突」と「損傷」のメカニズム

まずは知っておきたい、痛みの直接的な原因

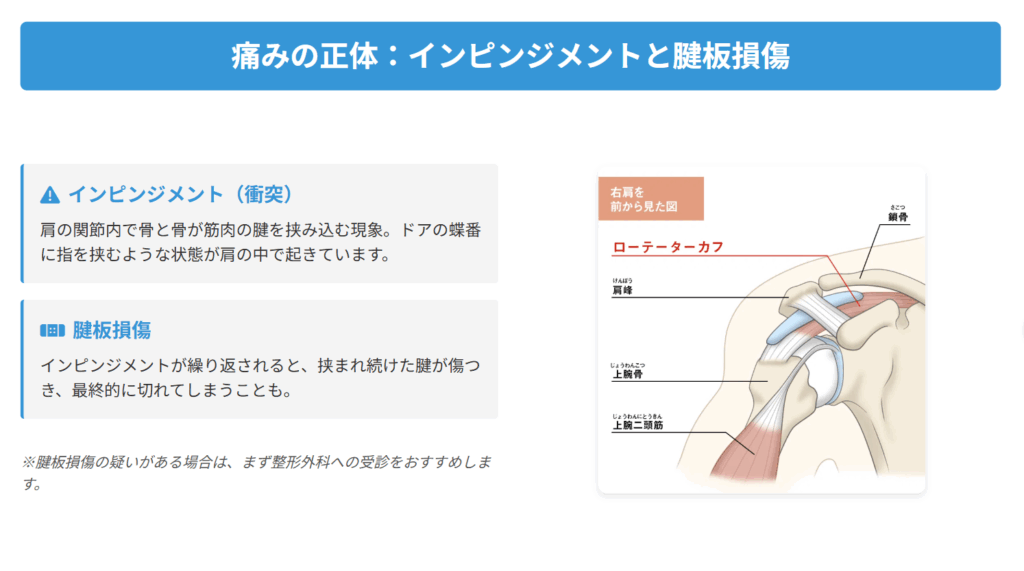

腕を上げたときに肩で起きているのは、多くの場合「インピンジメント」という現象です。

これは、肩の関節の中で、骨と骨が筋肉の腱(けん)などを挟み込んでしまうことで起こります。

この状態が繰り返されると、挟まれた腱が傷つき、「腱板損傷」というケガにつながることもあります。

その他、肩こりでお悩みの方やその他の原因を知りたい方はこちらの記事をご覧ください。

▶肩こりの本当の原因は一つじゃない!肩こりの原因まとめ

肩の内部で起こる「インピンジメント(衝突)」という現象

インピンジメントとは、腕を上げる動きの中で、肩甲骨の屋根の部分(肩峰:けんぽう)と腕の骨(上腕骨)がぶつかり、間にある組織を挟み込んでしまう「現象」のことです。

ドアの蝶番(ちょうつがい)に指を挟んだ経験はありませんか?

肩の関節で同じようなことが起きる現象のことを指します。

これによって(衝突やこすれ)、痛みや炎症を引き起こす疾患を「インピンジメント症候群」と言います。

繰り返す負担で起こる「腱板損傷」というケガ

インピンジメントという「現象」が何度も繰り返されると、挟まれ続けた腱は次第にすり減って傷ついてしまいます。

これが「腱板損傷」という「組織の損傷(ケガ)」です。

腱板損傷は、インピンジメント症候群が長期間続いたり、あるいは一度の強い外力(転倒など)で、腱そのものが物理的に傷ついたり、切れたりしてしまった状態のことです。

※腱板損傷の疑いがあるときは、まず整形外科への受診をオススメします。(検査の結果、腱板損傷ではなかった場合に、お近くの接骨院か整体院でみてもらいましょう。)

なぜあなたの肩で”衝突”が起きてしまうのか?

では、なぜ健康な肩では起こらない「衝突」が、あなたの肩で起きてしまうのでしょうか。

多くの臨床経験や研究から、その背景にある原因の一つとして「肩甲骨の動きの悪さ」が挙げられます。

そして、その背景には、私たちの日常の「姿勢」が深く関わっているのです。

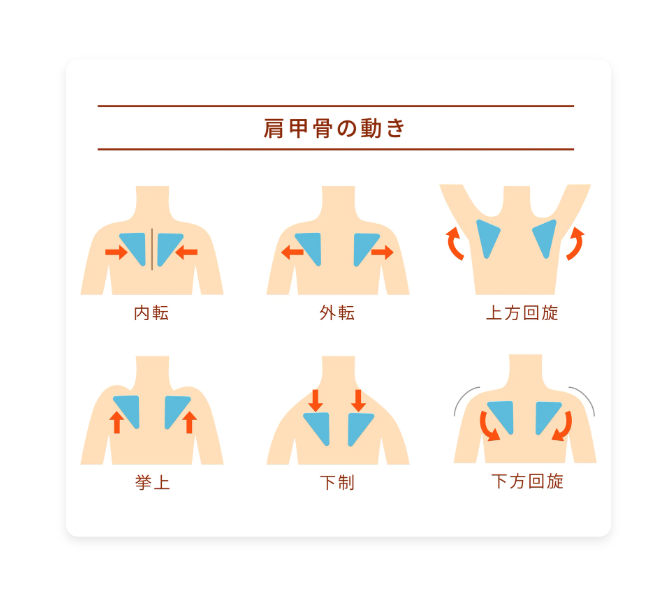

主役になるべき「肩甲骨」がサボっている

本来、腕を上げるという動作は、腕の骨だけで行っているわけではありません。

腕の骨が2度動くのに対して、肩甲骨が1度動くという「2:1」の美しい連携プレー(肩甲上腕リズム)によって、スムーズな動きが実現されています。

しかし、何らかの原因で肩甲骨の動きが悪くなると、この連携が崩れ、腕の骨だけで無理やり上げようとするため、骨同士の衝突が起こりやすくなるのです。

肩甲骨の動きを妨げる「猫背・巻き肩」という姿勢

肩甲骨の動きを悪くしてしまう原因の一つに、「猫背」や「巻き肩」といった不良姿勢が挙げられます。

デスクワークやスマホの長時間利用で背中が丸まると、胸の筋肉が縮こまって肩が内側に入り、肩甲骨が背中の外側で固定されたような状態になります。

こうなると、腕を上げようとしても肩甲骨がうまく連動できず、肩関節での衝突を招いてしまうのです。

肩こりに関連する僧帽筋が悪い姿勢をつくる原因になっていることがあります。

▶僧帽筋=肩こりの原因?上部・中部・下部の使い方で変わる姿勢

快適な肩を目指す3ステップ・セルフケア

ここからは、痛みの背景にある「姿勢」と「肩甲骨の動き」にアプローチするセルフケアをご紹介します。

「緩める」「目覚めさせる」「再連携させる」という3つのステップで、肩がスムーズに動く感覚を取り戻していきましょう。

はじめる前に:2つの注意点

- 痛みのない範囲で行う: 少しでも強い痛みや違和感を感じる場合は、すぐに中止してください。無理は禁物です。

- 呼吸を止めない: ゆっくりと自然な呼吸を意識することで、筋肉の緊張がほぐれやすくなります。

ステップ1:【緩める】ガチガチの胸を開いて、肩甲骨を解放しよう

まずは、巻き肩の原因の一つとなる胸の筋肉をストレッチして、肩甲骨が動きやすい状態を作ります。

- 手順:

- 壁の横に立ち、片方の手のひらと肘を壁につけます。

- 肘の角度は90度くらいに保ちましょう。

- 壁に手と肘をつけたまま、ゆっくりと体を前に開き、胸の伸びを感じるところで20~30秒キープします。

- ポイント: 肩に痛みが出る場合は、壁につける腕の高さを調整してみてください。気持ちよく伸びを感じるのが大切です。

ステップ2:【目覚めさせる】サボっていた肩甲骨周りの筋肉を再教育

次に、正しい位置で肩甲骨を支えるために重要な、背中側の筋肉を目覚めさせていきます。

- 手順:

- 四つん這いになります。手は肩の真下、膝は股関節の真下にセットしましょう。

- 背筋はまっすぐに保ったまま、両方の肩甲骨を背骨に向かってグーッと引き寄せたり、引き離したりします。

- ゆっくりと元の位置に戻します。この動きを10回ほど繰り返しましょう。

- ポイント: この時、腰が反ったり、肘が曲がったりしないように注意してください。肩甲骨の動きだけに集中するのがコツです。

※外転と内転を繰り返します。

ステップ3:【再連携】正しい腕の上げ方を体に覚えこませる

最後に、肩甲骨と腕の骨がスムーズに連携して動く感覚を、体に再学習させていきます。

- 手順:

- 壁に背中とかかとをつけて立ちます。

- 両腕を、手の甲を前に向けるようにして体の横に下ろします。

- 背中と腕を壁から離さないように意識しながら、ゆっくりと「バンザイ」をするように腕を上げていきます。

- ポイント: 腕を上げる途中で痛みが出たり、背中が壁から離れてしまったりする場合は、無理のない範囲で動きを繰り返しましょう。正しい動きを体に覚えさせることが目的です。

こんな場合はすぐ病院へ!セルフケアと受診の判断基準

セルフケアは有効な手段の一つですが、症状によっては専門的な診断や治療が必要な場合があります。

じっとしていても痛い、夜も眠れない…危険な痛みのサイン

以下のような症状がある場合は、セルフケアを中止し、早めに医療機関を受診することをお勧めします。

- 腕を動かしていない、安静にしている時でもズキズキと痛む

- 夜、痛みで目が覚めてしまう、眠れない(夜間痛)

- 腕や手にしびれを感じる

- 肩が熱を持っている、腫れている感じがする

何科を受診すればいい?

肩の痛みやケガを専門としているのは「整形外科」です。

まずは整形外科を受診し、正確な診断を受けるようにしましょう。

まとめ

- 腕を上げたときの肩の痛みは、肩内部での「衝突(インピンジメント)」が原因かもしれません。

- これは、骨同士が腱などを挟んでしまう現象のことで、繰り返されると「腱板損傷」というケガにつながることもあります。

- 痛みの背景には、猫背や巻き肩といった「不良姿勢」が原因の一つとして関わっていることがあります。

- 悪い姿勢は、腕を上げる際に重要な役割を果たす「肩甲骨」の動きを妨げ、肩関節への負担を増やしてしまいます。

- 快適な肩を目指す鍵は「緩める・目覚めさせる・再連携させる」の3ステップです。

- セルフケアによって姿勢と肩甲骨の機能を整えることで、痛みの出にくいスムーズな肩の動きを取り戻すことが期待できます。

つらい痛みの本当の原因を知ることは、改善への大きな一歩です。

「年のせい」と諦める前に、ご自身の姿勢や体の使い方に少しだけ意識を向けてみませんか。

今日ご紹介したセルフケアは、ご自宅でできる小さな習慣です。

日々の積み重ねが、痛みのない快適な毎日へとつながっていくはずです。

参考文献

- Ludewig PM, Cook TM. 『Alterations in shoulder kinematics and associated muscle activity in people with symptoms of shoulder impingement』. Physical Therapy (2000)

- Struyf F, et al. 『Scapular-focused treatment in patients with shoulder impingement syndrome: a randomized clinical trial』. Clinical Rheumatology (2017)

- G. S. G. de Groot, et al. 『The effect of a scapular-focused treatment on the subacromial distance』. Journal of Shoulder and Elbow Surgery (2017)

- 愛知県理学療法士会. 『肩関節インピンジメント症候群に対する理学療法について』. 愛知県理学療法士会 (2019)

- 愛知県理学療法士会. 『肩関節挙上時の肩甲骨運動について』. 愛知県理学療法士会 (2020)

柔道整復師/姿勢改善パーソナルトレーナー

さいたま柔整専門学校卒業。

三郷市内グループ接骨院で院長を歴任。

現在、「姿勢改善Studio きずな日暮里」を運営中。