胸を鍛えているのに、なぜか形が変わらない…。

猫背や巻き肩も、思うように改善しない…。

その原因は、大胸筋の「使い方」や「意識の向け方」にあるかもしれません。

見た目の印象だけでなく、姿勢や肩こりとも深く関わる重要な筋肉です。

この記事では、大胸筋の上部・中部・下部それぞれの違いや働きをやさしく解説。

巻き肩や猫背の改善につながる使い方のヒントも紹介しています。

大胸筋とは?どんな筋肉なのかをわかりやすく解説

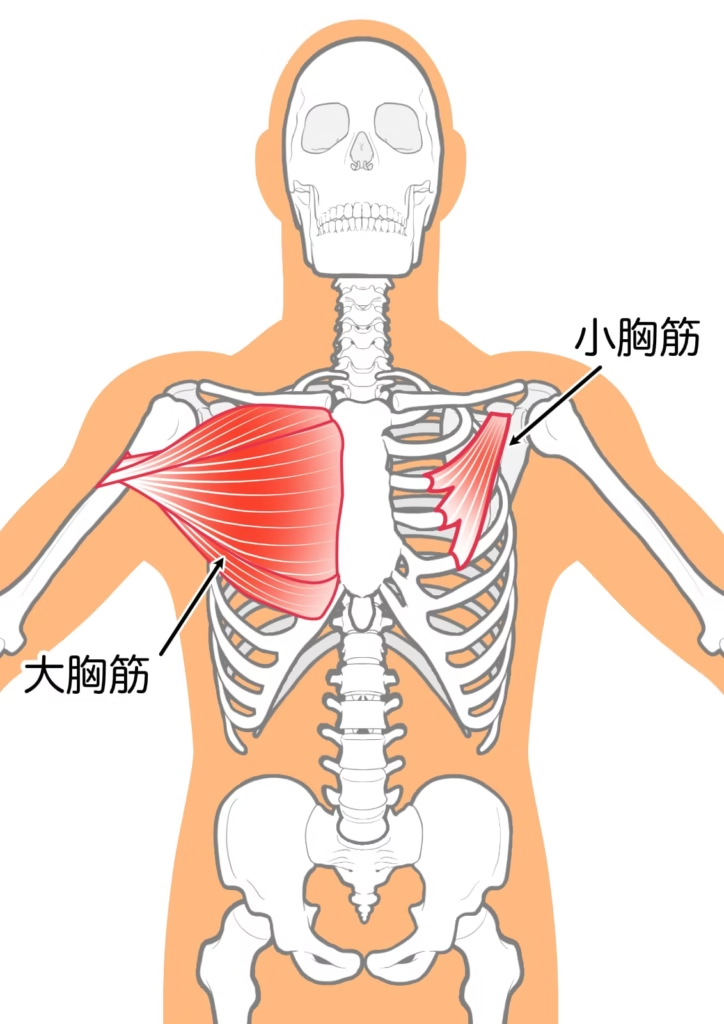

大胸筋の位置と構造

大胸筋は、胸の前面を広く覆っている筋肉です。

鎖骨・胸骨・肋骨から始まり、腕の骨(上腕骨)に向かって斜めに伸びています。

筋繊維の走行の違いから、以下の3つに分けて考えられることが多いです。

- 上部(鎖骨部)

- 中部(胸骨部)

- 下部(腹部)

それぞれの部位が少しずつ異なる方向に走行しており、鍛え方も変わります。

大胸筋の役割と働き

大胸筋の主な働きは、以下の通りです。

- 腕を内側に引き寄せる(水平内転)

- 腕を前に出す(屈曲)

- 腕を下げる(内転・下制)

これらの動きは、日常生活の動作やスポーツでもよく使われます。

腕立て伏せやベンチプレスなども、これらの動作を利用した種目です。

上部・中部・下部の分かれ方

- 上部(鎖骨部)

→ 腕を上方向に押し出すような動きに関与します(例:インクラインプレス) - 中部(胸骨部)

→ 腕を真横に開いて閉じるような動き(例:フラットベンチプレス) - 下部(腹部)

→ 腕を下に引く動き(例:ディップスやデクラインプレス)

鍛え分けを意識することで、形の整ったバランスの良い胸を作ることができます。

上部・中部・下部を鍛えるメリットの違い

鍛える部位によって、胸の形や姿勢への影響が大きく変わります。

- 上部(鎖骨部)

・鎖骨下のラインに厚みが出て、胸元の立体感がアップ

・猫背気味の姿勢を引き上げるサポートにもなる

・肩の筋肉とのつながりがスムーズになり、押す動作が安定する - 中部(胸骨部)

・胸の中心から厚みをつくることで、左右バランスの良い胸板に

・ベンチプレスなど基本種目のパフォーマンスが上がる

・腕を閉じる・押す動作が日常動作やスポーツにも役立つ - 下部(腹部)

・胸の下ラインと腹部との境界がはっきりし、立体的な輪郭が出る

・胸が垂れて見えるのを防ぎ、シャープな印象をつくれる

・肩甲骨の下制が安定し、巻き肩や肩こりの改善にもつながる

目的や悩みに合わせて、狙う部位を優先的に鍛えることで成果を実感しやすくなります。

特に見た目の変化を求める場合は、部位ごとの役割を理解して取り組むのが効果的です。

種目別:上部・下部・全体を鍛えるメニューの例

| ターゲット | 主な種目 | 備考 |

|---|---|---|

| 上部 | インクラインベンチプレス | 鎖骨周辺にボリュームを出す |

| 中部 | フラットベンチプレス | 基本種目、全体に効く |

| 下部 | デクラインベンチ、ディップス | 腹部との境界がはっきりする |

| 補助 | プッシュアップ各種 | 負荷調整しやすく初心者向け |

日によって部位を分けたり、同じ日でも順番に刺激を入れることで、発達を促進できます。

姿勢や肩こりにも関係する?大胸筋の意外な効果

巻き肩・肩こりと大胸筋のつながり

大胸筋が緊張しすぎたり、使いすぎて短縮すると、肩が前に引っ張られやすくなります。

これがいわゆる「巻き肩」の状態です。

巻き肩になると、肩甲骨が外に広がり、首・肩まわりの筋肉に負担が集中します。

結果として、慢性的な肩こりや首のだるさにつながることも少なくありません。

鍛えるだけでなく、ゆるめることも大切

鍛えることは大切ですが、硬くなりすぎないように「ゆるめる」ケアも大切です。

とくにデスクワークやスマホ使用が多い方は、大胸筋のストレッチも取り入れましょう。

大胸筋をゆるめると息がしやすくなる?

大胸筋が硬くなると、肋骨や胸郭の動きが制限され、深い呼吸がしづらくなることがあります。

とくに猫背や巻き肩の姿勢では、胸が閉じたまま固定されやすく、呼吸が浅くなりがちです。

ストレッチで胸の筋肉をゆるめておくと、肋骨まわりの可動域が広がり、自然と息がしやすくなります。

デスクワークや緊張が多い方ほど、呼吸と姿勢の関係は意識しておくとよいでしょう。

大胸筋ストレッチの例(壁を使った簡単な方法)

- 壁に手をつけて、体を反対側にひねる

- 胸の伸びを感じる位置で20~30秒キープ

- 上部~下部それぞれの角度で行うと効果的

無理に引っ張らず、呼吸を深く行いながら行うのがポイントです。

姿勢改善のためのストレッチとトレーニングの組み合わせ

以下のように組み合わせると効果的です。

猫背・巻き肩の改善ルーティン(例)

- 大胸筋のストレッチ(上部/下部それぞれ)

- 肩甲骨の下制トレーニング(例:ラットプルダウン、ロウ)

- 胸を開く意識でのプッシュアップ(姿勢保持を意識)

胸をただ大きくするだけでなく、「正しく使える状態」にすることで、姿勢にも好影響を与えます。

よくある勘違いとその解説

筋トレや姿勢改善について調べていると、「あれ?」と思うような矛盾に出会うことがあります。

ここでは、大胸筋にまつわるよくある勘違いをわかりやすく解説します。

短縮と収縮は別物です

「鍛えると猫背が改善するのに、大胸筋が猫背の原因になるのはなぜ?」

こう感じたことがある方もいるかもしれません。

この疑問は、「短縮」と「収縮」の混同が原因です。

- 収縮:筋肉が力を発揮して働く状態(トレーニング中など)

- 短縮:筋肉が使われずに縮こまり、柔軟性が落ちた状態(姿勢のクセなど)

つまり、鍛える=収縮力を高めて動きやすくすること。

短縮=硬くなって動きを妨げる状態。

鍛えること自体は、姿勢改善にプラスに働きます。

誤解されがちですが、正しく使えば猫背を防ぐサポートになります。

胸筋が硬いのは「鍛えすぎ」ではない

大胸筋がパンパンに張っていると、「胸を鍛えすぎたから猫背になったのでは?」と思うことがあります。

でも実は、これはトレーニングのせいではなく、ケア不足が原因です。

筋トレで使った筋肉は、放っておけば硬くなりやすいもの。

鍛えることが悪いのではなく、ストレッチやリリースを取り入れないことが問題です。

鍛えたあとはしっかり「ゆるめる」こと。

これが姿勢を保つうえでとても大切です。

胸筋が大きければ姿勢はよくなる?

大胸筋を鍛えると姿勢が良くなる!というのは本当です。

ただし、「胸だけを鍛えれば良くなる」わけではありません。

姿勢は前後の筋肉のバランスで保たれています。

- 胸ばかり強くなると、肩を前に引っ張りやすくなる

→ただし、下部を鍛えて体が反る胸の使い方であれば背中の補助にもなります。 - 背中の筋肉(僧帽筋下部や広背筋)が弱いと、巻き肩になりやすい

→そもそも、使えていないケースが多いです。

バランスよく前後の筋肉を鍛えることが、正しい姿勢をつくるポイントです。

筋肉がつけば自動的に使いこなせるわけではない

胸の筋肉がある=その筋肉をしっかり使いこなせている、と思われがちです。

でも実際には、「筋肉があるだけ」では思ったように力が出せないケースもあります。

- 鍛えれば自然と使えるようになる

- 見た目が変わったから、フォームも問題ないはず

- 胸筋が動く=うまく使えている証拠

こうしたイメージを持っていると、トレーニングの質を上げる機会を逃してしまうかもしれません。

本当に機能的に使えている状態とは、「胸筋を使っている感覚があり、動作の主役として働いている」こと。

腕や肩ばかりで押してしまったり、代償で動かしているだけでは、効果的な刺激は入りません。

筋肉を「育てる」だけでなく、「どう使うか」を意識することで、フォームの安定感も出力も大きく変わります。

とくに胸筋は肩関節と強く連動しているため、見た目よりも動作中の使い方の方が成果に直結しやすい部位です。

つまり、効かせる感覚を意識できるかが、使い方の質を左右します。

▶筋トレが効かない?感覚がわからない原因と「効かせるコツ」完全解説

まとめ

- 大胸筋の部位別トレーニングは、胸の形状や姿勢改善に効果的です。

上部・中部・下部を意識的に鍛えることで、バランスの取れた胸部の発達や猫背の改善が期待できます。 - 大胸筋のストレッチは、胸郭の拡張性を高め、呼吸機能の向上に寄与します。

30秒間のストレッチにより、胸郭拡張差の増加や最大吸気量の増加が確認されています。

参考文献:松尾陽介ほか「大胸筋のストレッチングが健常者の胸郭拡張性および呼吸機能に及ぼす即時的影響」, 長崎大学保健学研究 14巻, 2018年 - 筋肉を意識的に使うことで、トレーニングの効果を高めることができます。

筋肉の動きを感じながらトレーニングを行うことで、フォームの安定性や出力が向上します。

日々のトレーニングに、意識的な筋肉の使い方やストレッチを取り入れてみましょう。

継続することで、姿勢の改善や呼吸のしやすさを実感できるようになります。

柔道整復師/姿勢改善パーソナルトレーナー

さいたま柔整専門学校卒業。

三郷市内グループ接骨院で院長を歴任。

現在、「姿勢改善Studio きずな日暮里」を運営中。