肩こりがなかなか良くならない。

ストレッチやトレーニングをしても、すぐに戻ってしまう。

もしかすると、その原因は「僧帽筋」の使い方にあるかもしれません。

この記事では、僧帽筋の基本構造から肩こりや姿勢との関係、改善のヒントまでをわかりやすく解説します。

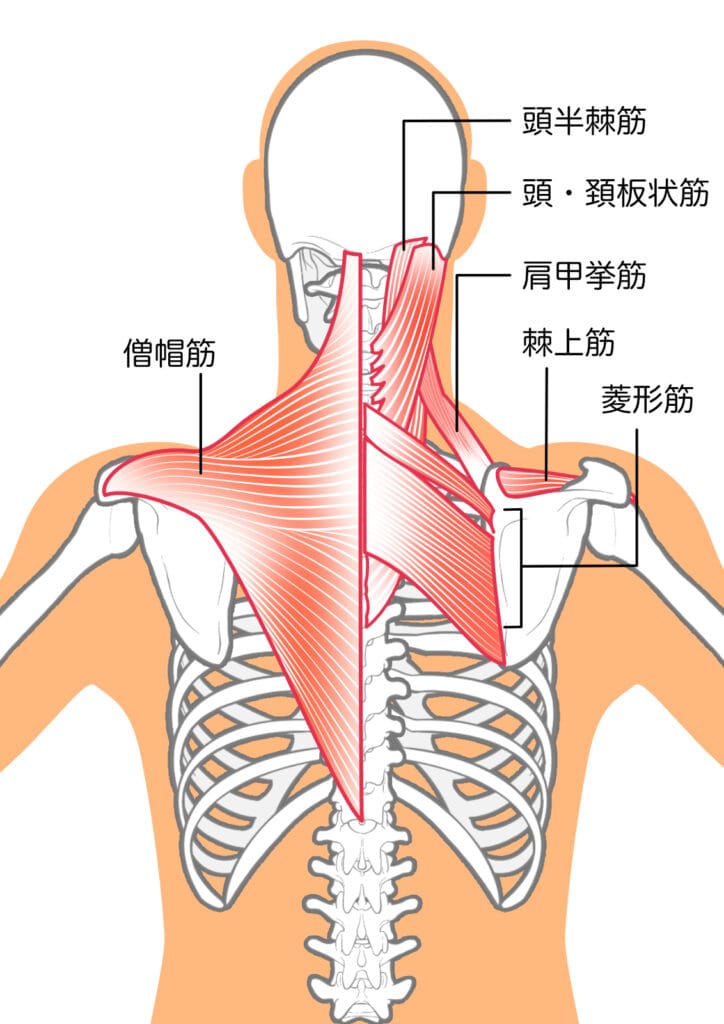

僧帽筋とは?3つの部位とその役割

僧帽筋はどこにある?基本構造と位置関係

僧帽筋は、首の付け根から背中の中央あたりまで広がる大きな筋肉です。

肩甲骨や背骨に付着しており、形が“僧帽子”に似ていることから名付けられました。

首から肩、背中の上部まで覆っているため、肩こりや姿勢と密接に関係しています。

上部・中部・下部それぞれの役割と動き

僧帽筋は「上部」「中部」「下部」に分けて考えると理解しやすくなります。

- 上部僧帽筋:肩をすくめる動作を担当

- 中部僧帽筋:肩甲骨を内側に寄せる

- 下部僧帽筋:肩甲骨を下に引き下げる

この3つの働きがバランス良く使えていないと、肩こりや巻き肩、猫背などに繋がることがあります。

よくある誤解「僧帽筋=肩をすくめる筋肉?」

僧帽筋というと「肩を上げる筋肉」という印象が強いかもしれません。

これは上部僧帽筋の働きだけを切り取った認識です。

実際には、中部・下部の働きが重要で、むしろ上部ばかりが働く状態が続くと不調の原因になります。

僧帽筋と肩こり・巻き肩の意外な関係

上部僧帽筋ばかり使うとどうなる?

上部僧帽筋は、緊張しやすい筋肉です。

とくにデスクワークやスマホの操作中、「肩をすくめるような姿勢」が無意識に続くと、過剰に使われてしまいます。

これがいわゆる“肩こり”の正体。

「肩が上がった状態」が癖になると、呼吸も浅くなりがちです。

「肩甲骨を寄せる」だけでは巻き肩は治らない?

姿勢をよくしようとして「肩甲骨を寄せる意識」を持つ方は多いですが、

このときに中部僧帽筋だけでなく上部まで使ってしまうと、肩がすくんでしまい逆効果になることがあります。

巻き肩の改善には「肩を下げてから寄せる」動きが必要です。

つまり、下部僧帽筋を同時に働かせることがカギになります。

下部僧帽筋が働くと姿勢が安定する理由

下部僧帽筋は、肩甲骨を下げて支える役割を担っています。

ここがしっかり使えると、自然と肩の力が抜けやすくなります。

肩が下がることで、肩甲骨が安定し、上部僧帽筋の過緊張もやわらぎます。

結果として、肩こりや巻き肩の緩和に繋がるのです。

僧帽筋を整えるための意識とアプローチ

日常生活で僧帽筋に負担をかけないコツ

- 肩をすくめない姿勢を意識する

- 画面を見るときは目線を下げすぎない

- 肩で物を持つ・支えるクセを減らす

こういった小さな工夫が、僧帽筋への負担軽減に繋がります。

下部僧帽筋の活性化で「肩を下げる」意識を育てる

下部僧帽筋は、意識しづらく動かしにくい部位です。

そのため、地道なトレーニングが必要です。

おすすめのエクササイズ:壁スクラップ(壁に背をつけた肩甲骨下制)

- 壁に背中・頭・骨盤をつけて立つ

- 肘を曲げた状態で肩を下げ、壁に肘を軽く押しつける

- 肩が上がらないよう注意しながら、肩甲骨を下に引く意識で10秒キープ

これを1日数回くり返すだけでも、下部僧帽筋を使う感覚が育っていきます。

トレーニングやストレッチで意識したいポイント

上部僧帽筋の過緊張をゆるめるストレッチ

①デスクワークやスマホでこりやすい上部僧帽筋は、まず“ゆるめる”ことが大切です。

やり方(左右どちらも行う)

- イスに座り、片方の手で座面を軽くつかむ

- 反対の手を頭の横に添え、ゆっくり斜め前へ倒す

- 首の横〜肩のラインに伸び感が出たらそのまま20秒キープ

注意点

- 肩がすくまないように意識する

- 反動をつけない

ストレッチ後は、肩まわりがスッと軽くなる感覚が得られやすくなります。

中部・下部僧帽筋の筋肉に刺激を入れるトレーニング

②姿勢改善には「支える力」が必要です。

とくに下部僧帽筋は意識しづらく、鍛えるのにコツがいります。

おすすめ種目:うつ伏せ Yエクササイズ

- うつ伏せで寝て、両手をYの字に広げる(親指を天井へ向ける)

※肩があがらないように注意! - おでこを床につけたまま、肘を伸ばした状態で腕を少し浮かせる

- 肩甲骨を下げる意識で10秒キープ × 3セット

ポイント

- 腰を反らせないように注意

- 腕より肩甲骨の動きを重視する

動作は小さくてOK。地味な動きでも、しっかり筋肉に入る種目です。

意識する順番:ゆるめる → 動かす → 支える

③筋肉を正しく使えるようになるには、順番が大事です。

- まず「硬くなっている筋肉」をゆるめる(例:上部僧帽筋)

- 次に「本来使うべき筋肉」を動かす(例:中部・下部僧帽筋)

- 最後に「姿勢保持として使えるか」を確認する

この順番を飛ばすと、結果的にまた肩に力が入り、同じ不調を繰り返すことになります。

無理に「正しい姿勢」を保とうとせず、少しずつ筋肉を使えるようにしていくのがコツ

姿勢は「がんばって保つもの」ではなく、「自然と支えられる状態」に近づけていくのが理想です。

無意識でも安定したフォームを保つためには、まず意識的な練習が必要です。

徐々に意識と使い方が一致してくると、姿勢も自然に整いやすくなります。

▶骨の軸で支える良い姿勢とは?メリット・チェック・トレーニングまとめ

まとめ

- 僧帽筋は「上部・中部・下部」に分かれており、それぞれ役割が異なる

- 上部ばかりが働くと肩こりや巻き肩を引き起こしやすい

- 姿勢改善には、下部僧帽筋を使って「肩を下げる」意識が重要

僧帽筋は肩まわりの姿勢・動きの中心にある筋肉です。

使い方のクセを見直し、バランスよく働かせることで、慢性的な不調も軽減できます。

日々の生活に小さな意識を取り入れることから始めてみましょう。

筋トレで効かせるコツの解説はこちら

▶筋トレが効かない?感覚がわからない原因と「効かせるコツ」完全解説

クセを見直すヒントはこちら

▶症状や姿勢がすぐ戻る理由とは?使いやすい筋肉と使いにくい筋肉の違い